Capirotada – Le super pudding au pain mexicain

Le bon endroit pour découvrir la Capirotada mexicaine. On vous explique comment préparer ce desserts traditionnels de la cuisine mexicaine.

En visitant notre site, vous acceptez notre politique de confidentialité concernant les cookies, les statistiques de suivi, etc.

Le Mexique, et l’État du Chiapas en particulier, possèdent une telle beauté naturelle qu’il pourrait être tentant de ne pas regarder certains des incroyables bâtiments et monuments du pays. Ces monuments du Mexique, à la fois anciens et modernes, sont pourtant essentiels à votre visite et rendent les villes et les paysages du pays extrêmement intéressants sur le plan esthétique. Que vous soyez en visite à Mexico, ou Yucatan ou au Chiapas, lorsque vous êtes prêt à faire une pause après votre visite dans la jungle, les chutes d’eau ou à la plage, voici quelques-uns des plus beaux édifices architecturaux du Mexique.

Aussi connu sous le nom de “l’Ange” est considéré par beaucoup comme le monument le plus représentatif du Mexique, et c’est un ange en bronze couvert d’or, dans sa main droite tient une couronne de laurier et dans la gauche une chaîne de 3 maillons symbolisant la rupture de la domination espagnole pendant plus de 3 siècles sur le peuple mexicain. Cette figure est sur une colonne de béton armé, et sa hauteur maximale est de 49,5 mètres en comptant les tribunes, son inauguration a eu lieu en 1910 pour commémorer les 100 ans d’indépendance du Mexique et se trouve sur l’avenue Paseo de la Reforma à Mexico.

C’est l’une des villes préhispaniques les plus attractives du Mexique pays et visiter ce lieu, c’est se rapprocher du cœur de l’espace maya. Il s’agit de comprendre les rituels, les croyances et de contempler la magnifique architecture des anciens peuples endémiques du Mexique. Dans une zone de 16 kilomètres, il y a plus de deux cents structures et bâtiments. Parmi les plus importants, citons le terrain de balle, les temples de la croix foliée, du soleil et du comte, et le grand palais. Cet important site du patrimoine mondial de l’UNESCO a été inscrit sur la liste de l’UNESCO en 1987, comme l’une des villes mayas qui ont eu le plus d’influence dans la région du bassin fluvial d’Usumacinta. La ville de Palenque “moderne” a été fondée en 1567 sous l’impulsion de Pedro Lorenzo de la Nada, un homme religieux qui a donné à la ville trois grandes cloches en 1573. De ce groupe de cloches, la plus grande est actuellement conservée dans l’église locale.

Construit en 1936 et inauguré deux ans plus tard, sa fonction était d’abord de servir de nouveau bâtiment parlementaire de la nation par décret du président de l’époque, Porfirio Diaz, mais après son abandon au pouvoir par le déclenchement de la révolution mexicaine en 1911, l’infrastructure à achever a fini par être un monument en hommage aux leaders révolutionnaires Pacho Villa et Emiliano Zapata. Dans le sous-sol du Monument de la Révolution nous trouverons un musée thématique et dans sa coupole une majestueuse, cette œuvre d’art est située dans le centre historique de Mexico, plus précisément sur la Place de la Révolution près du Musée National.

Il est composé de 6 colonnes qui rendent hommage aux cadets âgés de 13 à 18 ans qui appartenaient au Collège militaire héroïque et qui sont morts lors de la bataille de Chapultepec, qui a eu lieu en 1847 en résistance à l’invasion américaine. Au milieu des colonnes qui sont situées dans une forme semi-circulaire, on peut voir la figure d’une femme qui étreint un jeune homme d’une main et de l’autre main tient un drapeau. Le monument est situé sur l’avenue de la Jeunesse héroïque dans la forêt de Chapultepec à Mexico et a été inauguré le 13 septembre 1952.

Il s’agit d’un monolithe en forme d’hémicycle où ont été sculptés des moments transcendants de l’histoire du Mexique depuis l’époque préhispanique jusqu’au début du XXème siècle comme la colonie, l’indépendance, la réforme et la révolution, ce monument a été inauguré le 15 avril 1956 couvrant une superficie approximative de ½ ha et est situé dans le Paseo Montejo de la ville de Mérida.

Cette œuvre d’art néoclassique, inspirée de sculptures grecques, a été construite en 1910 sur ordre de Porfirio Diaz pour honorer la mémoire de l’ancien président mexicain Benito Juarez.

Ce monument est situé sur l’Avenida Juarez, dans l’Alameda Central de la ville de Mexico. Il s’agit d’un cénotaphe doté d’un entablement soutenu par 12 colonnes et, sur le devant, d’une sculpture représentant Benito Juarez soutenu par la patrie et la loi.

Il s’agit d’une statue en bronze de près de 5 mètres de haut qui a été réalisée à la fin du XVIIIe siècle en l’honneur du roi Charles IV pendant la vice-royauté. Bien que de nombreuses personnes aient voulu la détruire, elle a été protégée par la grande qualité esthétique qu’elle présentait, raison pour laquelle elle a été déplacée dans de nombreux endroits de la capitale du pays pendant des décennies pour empêcher les manifestants de la détruire, jusqu’à ce qu’elle soit placée devant le Musée national d’art, où elle se trouve toujours, étant aujourd’hui le monument le plus ancien du Mexique.

C’est l’un des monuments historiques les plus populaires et les plus visités de Monterrey, sa construction a été faite pour commémorer le centenaire de la chambre de commerce de cette ville, ce bâtiment de 69,8 mètres de haut est situé dans la Macroplaza en face de la cathédrale, pendant les nuits un laser émet une lumière verte au sommet de la structure qui peut être vu de n’importe où dans la ville.

C’est une œuvre qui a été construite par trois pyramides tronquées pour prendre la forme d’un authentique bâtiment de l’époque préhispanique avec une hauteur de 50 m ; au sommet se trouve un aigle en bronze attaquant un serpent. Le Monument de la Race a été inauguré le 12 octobre 1940 et son objectif principal était d’exalter et de maintenir la culture et les racines indigènes au sein de la population mexicaine.

Le Monument à la Mère a été construit à l’apogée de l’école mexicaine de sculpture pour honorer la valeur des mères indigènes en exprimant les idéaux de bien-être et de justice sociale.

Cet hommage à la maternité a été inauguré en 1949 et est situé entre les quartiers de San Rafael et Cuauhtémoc dans la capitale, ici nous apprécierons trois sculptures, à une extrémité un homme qui écrit, à l’autre une femme avec un épi de maïs, et au centre la plus grande figure, une femme avec un enfant dans les bras, et deux plaques qui disent “A celle qui nous a aimés avant que nous nous rencontrions” et “Parce que sa maternité était volontaire”.

Il s’agit d’une réplique exacte de la fontaine de Cibeles, située à Madrid, qui a été offerte en 1980 par la communauté espagnole vivant au Mexique, pour symboliser la fraternité de ces deux nations qui partagent des liens culturels et historiques étroits. L’élégante sculpture qui repose sur la fontaine représente la déesse Cybèle qui chevauche son char tiré par des lions représentant des personnalités de la mythologie grecque. La belle déesse porte une couronne et tient un sceptre et une clé symbolisant les pouvoirs de la terre et des saisons.

Chichén Itzá, située sur la péninsule du Yucatán au Mexique, était une ville maya fortifiée. Son nom se traduit par ‘Bouche du puits de l’Itza’. Les Itza étaient, apparemment, des personnages mythiques et historiques, dont le nom peut être traduit par « sorciers de l’eau ». Chichén Itzá abrite encore les ruines d’un passé glorieux qui témoignent de son importance : le Château, l’observatoire de Caracol et les sacbé (routes), en feront partie. Mais ils auront aussi des marchés, des terrains de jeux, des temples et des bâtiments gouvernementaux qui, avec les ossements trouvés et les formations naturelles des cenotes, ont beaucoup à nous dire. La ville préhispanique de Chichen Itzá est reconnue comme Patrimoine Culturel de l’Humanité par l’UNESCO depuis 1988

Depuis sa fondation en 1939, l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (INAH) a catalogué plus de 100 000 monuments historiques au Mexique.

Le patrimoine naturel fait partie de ce qui est considéré comme un paysage culturel et qui comprend non seulement les arbres mythiques, mais aussi les montagnes sacrées, les rivières, les sources qui font partie du patrimoine immatériel de la cosmivision des communautés autochtones ou rurales.

Tout le monde sait que le Mexique regorge d’anciennes ruines archéologiques et de forteresses coloniales magnifiquement préservées, mais à l’exclusion des pyramides manifestement anciennes, quels sont les bâtiments les plus anciens et incontournables du pays? Certains s’effondrent tandis que d’autres sont bien conservés, mais voici les bâtiments les plus anciens à visiter

L’un des plus anciens bâtiments coloniaux du Mexique (et peut-être d’Amérique du Nord) est la Casa de Cortés à Veracruz. En raison de son emplacement pratique dans le port, l’état de Veracruz dans son ensemble est plein d’architecture coloniale; Cependant, la Casa de Cortés de La Antigua – prétendument construite entre 1520 et 1523 – est l’une des plus importantes de l’histoire. Bien qu’il soit actuellement en mauvais état, en raison des arbres ceiba qui ont poussé sous et à travers les murs, il reste un bâtiment important et incontournable.

Aucune liste des bâtiments les plus anciens du Mexique ne serait complète sans la mention obligatoire de la cathédrale métropolitaine de Mexico. Cette horloge est la plus ancienne cathédrale des Amériques et a été, comme de nombreux temples et églises conquérants espagnols, construite sur des terres aztèques sacrées. Mise en service en 1521, la cathédrale a commencé sa construction en 1573.

Le palais national de Mexico n’est qu’un autre exemple de conquérants espagnols affirmant leur domination en construisant des temples et des monuments indigènes. Les travaux ont commencé en 1522 sur ce bâtiment tentaculaire, qui est maintenant mieux connu sous le nom de bâtiment à partir duquel le président mexicain donne le cri annuel de l’indépendance. Lors de la création de ce bâtiment, le palais Moctezuma a été complètement anéanti.

Le Palacio de Cortés, qu’Hernán Cortés lui-même avait construit quelques années après la conquête, est situé à Cuernavaca, Morelos. Les estimations placent la construction de cet impressionnant bâtiment quelque part vers 1526, et il est bien conservé. Bien qu’il fût la résidence de Cortés, le palais est surtout connu aujourd’hui pour abriter le musée de Cuauhnáhuac, une impressionnante collection de l’histoire de l’état de Morelos.

San Cristóbal de las Casas est une belle ville coloniale, mais le joyau de sa couronne est la cathédrale du 16ème siècle qui réside sur la place centrale. La construction de la cathédrale de San Cristóbal de las Casas a commencé en 1528, même s’il est vrai qu’elle ne fut achevée qu’au siècle suivant. C’est un symbole emblématique du Chiapas, avec une façade jaune et blanche et un amalgame éclectique de styles architecturaux.

Insolite pour être située dans sa propre enceinte fortifiée et non sur la place centrale de la ville, la cathédrale de Cuernavaca est l’un des rares bâtiments du XVIe siècle conservés près du volcan Popocatépetl. Promu cathédrale à la fin du XIXe siècle, la construction de la cathédrale et des bâtiments environnants a commencé vers 1529, mais n’a probablement été achevée qu’en 1574.

Tlaxcala, un État qui n’a jamais manqué l’action historiquement intéressante, possède également l’un des bâtiments les plus anciens et les plus intrigants du Mexique – le couvent de San Francisco, avec son toit à pignon distinctif. Construit entre 1537 et 1540, il est situé dans une ruelle pittoresque bordée d’arbres juste à côté de la place centrale de la ville et abrite la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption, le nom sous lequel elle est parfois connue.

Trouvez la meilleure voiture de location pour votre voyage au Mexique grâce à nos partenariats avec le meilleur site pour réserver votre voiture : Discover Cars. Ils offrent des tarifs compétitifs car ils recherchent toutes les grandes sociétés de location de voitures et trouvent le meilleur prix.

Trouvez la meilleure voiture de location pour votre voyage au Mexique grâce à nos partenariats avec le meilleur site pour réserver votre voiture : Discover Cars. Ils offrent des tarifs compétitifs car ils recherchent toutes les grandes sociétés de location de voitures et trouvent le meilleur prix.

Le style architectural du Chiapas, considéré dans son ensemble, semble être resté essentiellement statique au cours des deux siècles et demi de son histoire, à l’exception de l’introduction de quelques innovations décoratives et de la façade – retable qui provient du Guatemala. L’utilisation de cette façade était presque exclusivement limitée à deux bâtiments : la cathédrale et l’église de Santo Domingo à San Cristobal.

Les techniques de construction et le plan de base de l’église à nef unique, à toit de bois et de tuiles, ont été conservés comme la norme depuis l’introduction de ces méthodes au milieu du XVIe siècle jusqu’à la fin de la période coloniale.

La tradition de construction au Chiapas était, dès le début, destinée à être hétérogène et de style asynchrone, puisque ses racines espagnoles formelles apportées par les Dominicains l’étaient. Hétérogène, car ils n’avaient pas un style unique, mais le style montrait un syncrétisme traditionnel ou un mélange asynchrone (hors du contexte chronologique) de styles gothique, mudéjar et Renaissance.

Il faut ajouter que le style mudéjar (mauresque) est celui qui a rendu possible l’unité stylistique de l’architecture coloniale du Chiapas, malgré le syncrétisme qu’elle présente. C’est-à-dire que la tradition mudéjare est le facteur unificateur, la constante, aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Les styles gothique et de la Renaissance italienne, puis le baroque, sont arrivés à la capitainerie du Guatemala et du Chiapas, comme en Espagne, comme doublure de l’impérissable mudéjar.

Le style architectural colonial du Chiapas est divisé en trois étapes :

Elle s’inscrit dans le siècle des contacts, lorsque les styles espagnols importés – caractéristiques du gothique et de la Renaissance – ont été mélangés grâce aux techniques de construction et à la conception de l’ancien mudéjar. Cette étape remonte à l’arrivée des Dominicains, dans la quatrième décennie du XVIe siècle. Exemples de cette étape : les églises de Copanaguastla, Sto. Domingo à Chiapa de Corzo, Tecpatán et Copainalá ; également la fontaine à Chiapa de Corzo, qui est un bâtiment innovant et unique.

C’est le siècle de la consolidation, où la population autochtone est complètement christianisée et organisée en une nouvelle société, bien que de caractère médiéval. Cette période est caractérisée par une activité de construction accélérée au cours de laquelle la plupart des églises des villages indiens et la plupart des monuments importants de San Cristobal ont été construits. Le style et les formules de construction ont été systématisés au cours de cette étape, bien que des vestiges du XVIe siècle aient survécu.

Elle est marquée par un déclin de l’activité de construction et une légère influence de la ville d’Antigua Guatemala. À San Cristóbal, seules 4 ou 5 nouvelles structures d’une certaine importance ont été entreprises et ce sont : les églises de la Charité et du Calvaire, la chapelle de la Scierie, la maison de Diego Mazariegos et la Sacristie de la Merced. En dehors de San Cristóbal, la seule église qui a commencé à être construite au début du XIXe siècle est celle de Tonalá.

Les traditions de construction coloniale n’ont pas disparu lorsque le Mexique est devenu indépendant de l’Espagne, mais ont survécu au XIXe siècle, voire au XXe siècle, de sorte que le style du Chiapas s’est progressivement désintégré dans une phase néocoloniale qui a duré jusqu’au premier quart du XXe siècle, le dernier exemple en date étant la construction de l’hôtel de ville de San Cristobal.

Ornée de reliefs de fleurs aux couleurs vives et de motifs géométriques, l’église de Chamula est un monument du Chiapas qui trouve sur la place principale de la ville de San Juan Chamula, dominant majestueusement les habitants de cette petite ville. Cette église ne ressemble à aucune autre, dans la mesure où son but est de servir la communauté indigène Chamula, et où les photos sont strictement interdites – au risque d’être arrêtées – car les Chamula croient que le fait de se faire photographier vole l’âme. À l’intérieur, vous êtes accueillis par des centaines de bougies, un sol ouvert recouvert d’aiguilles de pin et un chaman local qui diagnostiquera vos maux et vous “nettoiera” selon un ancien rituel indigène.

Il y a plusieurs années, après des décennies de descente de la rivière Grijalva au Chiapas, le Templo de Quechula est soudainement réapparu. Cette église du XVIe siècle était sous l’eau depuis la construction d’un barrage voisin, et la réapparition de ce monuments du Chiapas, si soudaine, a semblé être un miracle pour les communautés voisines. Aujourd’hui, les pêcheurs locaux font office de guides et emmènent les touristes visiter son atrium et son passage. On dit que cette église est l’une des plus grandes jamais construites dans cette région du pays par des moines espagnols ; si, à un moment donné, la rivière déborde, l’église sera de nouveau sous la surface.

Avec sa façade jaune d’or qui scintille au soleil, la cathédrale San Cristóbal de las Casas est un monuments du Chiapas et une beauté architecturale incontournable dans la capitale culturelle de l’État. Elle a été construite en 1528, et le premier curé de l’église a été Fray Bartolome de las Casas, le moine dominicain qui a souvent été appelé “défenseur des Indiens” de son vivant. Les anciens retables en bois et l’art religieux de l’artiste Juan Correa combinent le baroque et le style architectural mauresque, ce qui en fait une visite incontournable de San Cristóbal de las Casas.

Lire également : San Cristobal : Visites guidées des différents quartiers

Il n’est pas fréquent qu’un terminal de bus remporte le concours biennal d’architecture du Chiapas, mais ce monuments du Chiapas se distingue par son utilisation d’espaces modernes, ses lignes sobres et l’emploi de couleurs brillantes pour représenter la culture locale. Sa façade vitrée laisse entrer beaucoup de lumière naturelle dans les espaces intérieurs du bâtiment, et les bandes colorées à l’extérieur du bâtiment n’ajoutent pas seulement un attrait esthétique, mais contribuent également à protéger le bâtiment contre les vents violents qui sont caractéristiques de la région, surtout vers Ocosingo.

Le bus est d’ailleurs l’un des moyens économique pour voyage au Chiapas.

L’étonnante façade ornementale de cette église, dans le petit village de Chiapa de Corzo, vous permettra de contempler les détails pendant des heures. Elle a été construite entre 1547 et 1551 dans un style baroque colonial classique, et ses caractéristiques les plus impressionnantes sont son autel, construit avec une seule pièce de chêne, ses textiles religieux, et les différents autels complexes et magnifiques qui s’y trouvent. L’ancien couvent partage son espace avec un petit musée qui présente une sélection de pièces du XVIIe au milieu du XXe siècle.

Ce monument du Chiapas, classique de l’architecture mauresque, a été construit en 1677 comme le Templo du clocher de Carmen. Il est situé à l’angle de la rue Hermanos Dominguez et de l’avenue Miguel Hidalgo à San Cristobal de las Casas, et servait d’entrée à la ville ainsi que de temple de liaison. Aujourd’hui encore, il est considéré comme l’une des plus belles structures architecturales de la ville.

Les beaux bâtiments du Chiapas ne sont pas tous des structures coloniales. Le Centre de convention a été construit en 1993 par l’architecte Abraham Zabludowsky, et ses arcs de grande envergure sont devenus synonymes d’architecture contemporaine dans la capitale du Chiapas, Tuxla Guiterrez. Le centre dispose de neuf salles de convention différentes et d’un auditorium utilisé pour tous les types de conventions et d’événements, et est considéré comme l’une des structures les plus modernes du sud-est du Mexique.

Lorsque le pape Frances a visité l’État du Chiapas, cette chapelle a été construite dans l’immense arène sportive de la ville de Tuxtla Gutiérrez, l’Estadio Victor Manuel Reyna. Sa conception simple mais magnifique a été construite uniquement en bois, en acier et en béton. Son style architectural brutal (une ramification de l’architecture moderniste qui a été populaire des années 1950 aux années 1970) combine des lignes pures et des espaces ouverts qui donnent à la chapelle une véritable dimension spirituelle.

Autre exemple d’art d’inspiration mauresque des les monuments du Chiapas, l’église Santo Domingo de Comitan a été construite entre les XVIe et XVIIe siècles et présente une façade néoclassique jaune. Étonnamment éclairée la nuit, l’église est l’une des principales attractions de la ville de Comitan, qui n’est pour beaucoup qu’un lieu de passage sur la route du Guatemala, mais qui mérite au moins une journée d’exploration.

Vous avez des questions sur la visite de ces différents monuments au Chiapas ? Vous prévoyez un voyage ? Envoyez-nous un message !

AUTRES ARTICLES

Le bon endroit pour découvrir la Capirotada mexicaine. On vous explique comment préparer ce desserts traditionnels de la cuisine mexicaine.

Bien qu’il y ait certainement plus de 20 superbes aventures à vivre dans l’État du Chiapas, au sud du Mexique, ce sont quelques-unes de nos préférées.

Les sauterelles ne sont qu’un des nombreux insectes comestibles du Mexique que vous devriez goûter. Combien d’entre eux oserez-vous essayer ?

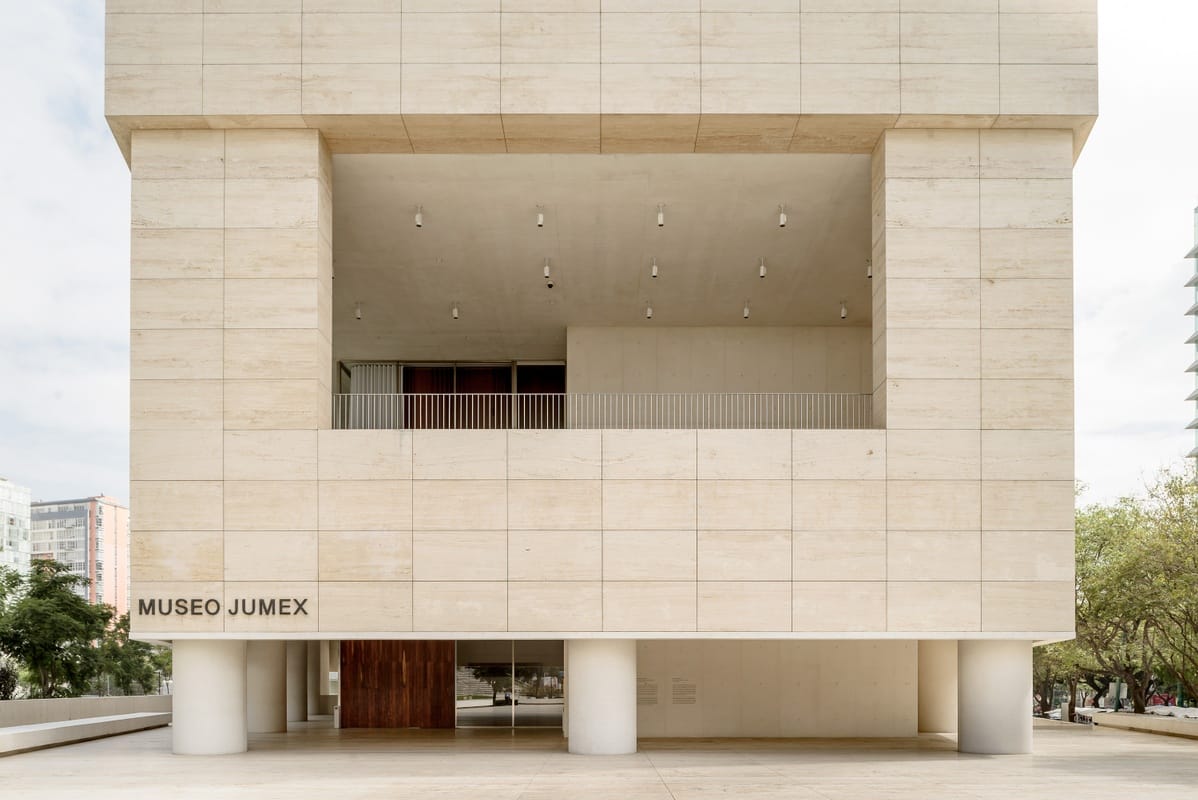

Le Museo Jumex fournit une approche développementale de l’art contemporain pour comprendre les spécificités historiques, sociales et culturelles de l’art contemporain du Mexique.

Consultez notre guide sur la location de voitures à Tulum, et réservez une voiture de location à Tulum. Réservez également en ligne votre voiture.

Voici quelques bonnes idées et astuces pour reproduire le fameux maquillage « Dia De Los Muertos » du Mexique !

@Copyright 2020 Alma de Chiapas

Mentions légales / Notre boutique partenaire : Tienda Latina / Politique de confidentialité / Estudiar en Europa

Design & Creation by Upleeft